ここではご家族のために、新生児仮死とは? 低酸素性虚血性脳症とは?などの情報を提供します。

お子さんが低酸素性虚血脳症(新生児脳症)との診断を受けて、ご心配のことと思います。低酸素性虚血性脳症(新生児脳症)といっても、軽いお子さんから重症のお子さんまで症状の幅は広く、治療もお子さんごとに異なります。だからこそお子さんのこれからが想像しにくく、様々なかたちでご家族の心配や不安があると考えています。心配事もお子さんによっていろいろ違うため、このウェブサイトの説明にはあてはまらない問題を持っているお子さんもいらっしゃると思います。お子さまの現在の症状、治療、さらには将来の心配事など、くわしいことについては、主治医にご相談ください。

新生児仮死とは?

生まれた時に赤ちゃんが、うまく呼吸ができなかったり、ぐったりして状態が悪かったりすることを「新生児仮死」といいます。

生まれた赤ちゃんは、元気ならすぐに泣いて、呼吸を始めます。しかし、生まれた時に、うまく泣けなかったり、ぐったりして動けなかったりすることがあり、「新生児仮死」といいます。

新生児仮死の原因は?

新生児仮死の原因として、(1)お産前後におきた低酸素虚血、(2)先天異常(赤ちゃんの病気・疾患)、(3)子宮内感染、(4)お母さんへの麻酔など、色々な原因があります。

赤ちゃんに先天異常がなく、順調に育っていた赤ちゃんでも、お母さんのお腹の中で、胎盤と臍帯を通じた赤ちゃんへの血流が途絶えて、酸素のやりとりがうまくいかなくなり、赤ちゃんの全身や脳に酸素や血液がうまく届かなくなることがあります。赤ちゃんが低酸素になる代表的な原因として、常位胎盤早期剥離(赤ちゃんが生まれる前に胎盤が剥がれて赤ちゃんに酸素が届かなくなること)、子宮破裂、臍帯脱出(赤ちゃんより先に臍帯が出てしまって、赤ちゃんの体が臍帯を圧迫し血液供給が途絶えてしまうこと)、臍帯巻絡(胎児の首に臍帯が巻きつくこと)、肩甲難産(赤ちゃんの肩が引っかかって赤ちゃんが出てこれないこと)などが知られています。しかし、原因が分からない場合も多く、仮死の原因は様々です。

低酸素性虚血性脳症とは?

新生児仮死で出生しても、すぐに回復すれば大きな問題にはならないのですが、なかなか回復しない場合やお産の前に長く赤ちゃんが苦しい状態だった場合には、赤ちゃんの脳に心配な影響が及んで低酸素性虚血性脳症となる場合があります。

脳に酸素や血液が届かなかったことにより赤ちゃんに症状が出ることを、「低酸素性虚血性脳症」といいます。

赤ちゃんの症状としては、刺激しても泣かない、ぐったりして動けない、力が入りにくい、うまく吸えない、呼吸がうまく出来ない、けいれんなどが知られています。

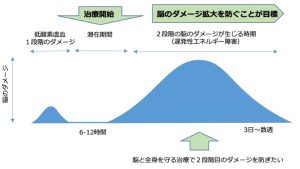

低酸素性虚血性脳症で起きる脳のダメージは2段階あります。第1段階は、最初の酸素欠乏の直後に起こります。脳のダメージが軽い場合には、第2段階のダメージはほとんど起きないのですが、重度な場合は第2段階のダメージが発生します。第2段階は、脳に酸素を含む血流が戻ってきた後に起こります。これは「再灌流障害」と呼ばれ、損傷した細胞から毒素が放出されることで起きます。第2段階目の脳のダメージが起きる前に、適切な治療を受けることで、脳のダメージを減少できる可能性があります。

低酸素や虚血以外にも、感染や代謝異常、遺伝子疾患などが脳の症状を引き起こす場合もあるため、「低酸素性虚血性脳症」よりも広い意味を含む「新生児脳症」という診断名が適切なこともあります。

低酸素性虚血性脳症は、先進国において軽症から重症まで合わせて1000出生あたり1.6例(0.68-3.75例の範囲)の頻度で発生していると言われています。国内の調査では、中等症以上の低酸素性虚血性脳症が1000出生あたり0.34例の頻度で発生があると報告されています。

低酸素性虚血性脳症にはどのような治療がありますか?

治療としては全身状態を良好に保ち、全身と脳にしっかり酸素や血液を届けることが重要です。全身状態を良くすること、具体的には呼吸や循環の状態を安定させ、貧血や低血糖などに対応することが重要です。

肺や心臓などの臓器をサポートする治療や、けいれん(新生児発作)の治療が必要になる場合があります。

脳症の重症度が中等症以上なら低体温療法を行うことが勧められます。

低体温療法はどのような治療ですか?

低体温療法は、多くの症例で実施され、死亡や後遺症を減らすことが示されているため、世界中で広く使用されている治療法です。

対象は、在胎週数36週以上の中等症~重症の低酸素性虚血性脳症の赤ちゃんです。

生後6時間以内に冷却を開始して、体温を33.5~34.5℃に保ち、72時間、冷却を続けた後、ゆっくり復温する方法が標準的です。中等症~重症の低酸素性虚血性脳症の赤ちゃんでは、生後18カ月の死亡率と神経学的後遺症を減らすことが示されています。しかし、低体温療法は万能ではなく、全員の赤ちゃんの脳を守ることはできません。

低体温療法による副作用も心配されるため、全身状態が良くない場合や先天異常のため冷却による利益を不利益が上回ると考えられる症例では、冷却しない方が良い場合もあります。主な副作用として徐脈(心拍がゆっくりになること)、血小板減少が報告されています。その他にも、出血のリスク、凝固異常、低血圧、肺高血圧、皮膚の脂肪壊死などに注意が必要です。

在胎 36週未満の早産児や軽症脳症の赤ちゃんに対する低体温療法の安全性と効果についてはまだ十分な研究がないため、標準的には低体温療法は行われていません。

現時点(2023年11月に記述)では低体温療法の他には、脳を守るために有効性と安全性が確かめられている治療はありません。

低酸素性虚血性脳症の赤ちゃん その後の生活は?

低酸素性虚血性脳症と診断された赤ちゃんでも、元気に成長し、特別な問題なく発達しているお子さんも多くいらっしゃいます。しかし、赤ちゃんの発達に影響をうける可能性もあります。影響を受ける可能性があるのは、運動の発達(立つ、歩く、走るなど)、知的な発達(お話しの理解、お話の理解、学習など)、行動面の発達(お友達とのコミュニケーション、こだわり、注意力、多動など)などです。てんかん(けいれんを起こしやすい性質)、食べることや呼吸などにも問題が残るお子さんもいらっしゃいます。

退院後も、外来で赤ちゃんの成長と発達を見守りながら、必要なサポートについてお伝えしたり、ご家族の心配ごとについて一緒に考えて行くことが大事だと思います。

BCJ-2にご参加いただいたご家族には、以下のリンクから、よりくわしい情報を見ていただくことができます。

ご家族向けの詳細な情報ページはこちら